新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大が続く中で、いったんは出社になったものの、再びテレワークやローテーション勤務に切り替わった企業も多いのではないだろうか。一方、テレワークを続けていく中で、運動不足を解消したい、腰痛を治したいといった悩みに加え、生産性を高めたい、もう少し作業環境を改善したいといった切実な問題を抱えている人も多いだろう。

テレワークをオフィスワークに格上げするサブディスプレイ

例えば、その1つに挙げられるのがサブディスプレイだ。通常のオフィスであれば、デスクトップPC用に大きめの据え置き型の液晶ディスプレイが支給されるケースが多いし、ノートPCユーザーには、セカンドディスプレイとして外付けの液晶ディスプレイが割り当てられ、より多くの情報を確認しながら作業できる。

以前のように自宅でPCを開くことがほとんどなければ、わざわざ面積を取るサブディスプレイを設置することはないだろう。とはいえ、このような状況下だ。オフィス以外で、特に自宅でガッツリと仕事をするならば、ノートPCの小さな画面では何かと不便だし、目や体にも負担がかかる。

自宅を快適な作業環境に切り替える際に挙げられる最大の問題は、設置するスペースが限られるということだ。自室がない、デスクがない、食事用のテーブルしかないということもあるだろうし、夫婦そろって在宅ワークになってしまうと、作業場の奪い合いになってしまう。片方が固定の作業スペースに収まると、他方はダイニングテーブルやキッチン脇のカウンター、さらにはベランダなどで作業せざるを得ない。

以前であれば、近所のカフェやファミリーレストランに“避難”する手もあったが、この状況下では気軽に出歩くのも難しい。

そこでお勧めしたいアイテムが、モバイルディスプレイだ。

モバイルディスプレイならではのメリット

PC USERでも随時取り上げているモバイルディスプレイだが、一般的に15型クラスでフルHD(1920×1080ピクセル)の画面サイズで、重量はカバー込みで1kg前後、USB Type-Cケーブル1本でPCと接続できる手軽さが特徴となる製品だ。

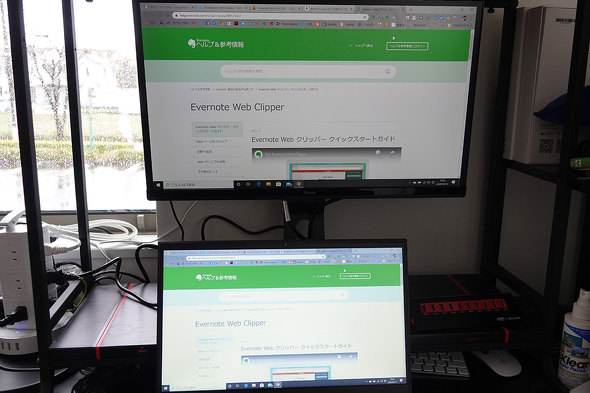

筆者も、ユニークの「PROMETHEUS MONITOR 15.6 FHD」という15.6型のモバイルディスプレイを活用しており、手持ちのモバイルPCとしてNECパーソナルコンピュータの「LAVIE Pro Mobile」に接続している。このフルHD表示対応の13.3型モバイルPCにモバイルディスプレイをつなぐだけで、出先での作業が大幅に改善されたと感じている。何せ、一度に表示される情報量が倍になったからだ。

一例を挙げると、ノートPCのディスプレイに執筆用ウインドウを開いておき、モバイルディスプレイに資料となるWebサイトやPowerPointのスライドなどのウインドウを開いておけるようになった。裏で表示されているウインドウやタブをあちこち行ったり来たりしながら確認する必要がなくなり、時間短縮につながるだけでなく、マウスやショートカットキーの操作から解放されてストレスもだいぶ軽減される。

関連記事

従来、カフェやコワーキングスペースなどでさっと取り出して使っていたこの環境を、自宅に応用するとどのようなことが起きるのだろうか。

思いつくままにメリットを挙げてみよう。

場所の取り合いがなくなる

日本の都市部の住宅事情では、ほとんどの家庭で自由に使えるスペースというのは限られてしまう。そのため、家族全員がずっと家にいれば、作業用スペースも必然的に奪い合いになる。固定の作業場を作ろうものなら、家族から非難を浴びてしまうかもしれない。一人暮らしの場合なら、そもそも使える場所が限られてしまう。

しかし、モバイルディスプレイであれば、持ち運びが容易なので、あちらこちらと自由に移動させられる。23型や27型のような大型の液晶ディスプレイとは異なり、設置場所にしばられることもない。「あなたはそこでどうぞ。身軽な私は好きな場所で仕事します」と相手に譲ることができ、場所を取り合う必要がなくなるのだ。

電源コンセントにしばられない

前述の理由と重複するが、モバイルディスプレイは持ち出して使うことを前提に作られているため、AC電源を必要としない。多くはノートPCから供給される電力だけで表示できるようになっている。

また、最近のノートPCもACではなく、USB Power Delivey対応のUSB Type-Cを使ったモバイルバッテリーを電源として使えるものが増えている。

つまり、空いている壁のコンセントを探さずに済むし、コンセントの近くで作業する必要もなくなる。ベランダがあれば、アウトドア用のテーブルとチェアを置いてそこで作業することさえできるのだ。

狭いスペースでも余裕

据え置き型のディスプレイは21型や23型、または27型など大きいこともあり、何かと重たい。それを支えるスタンドもがっしりとしており、広めの設置スペースが必要になる。そもそも、利用のたびに持ち運ぶ前提ではないからだ。

それに比べ、売れ筋のモバイルディスプレイの大きさは15.6型で、付属のカバーを使って日本マイクロソフトの2in1 PC「Surface」シリーズと同じようなキックスタンド型で設置できるためコンパクトで済む。ほぼ1人分の食事スペースがあれば、そこを仕事場に変えることができるのだ。

作業の開始も終了もスピーディー

最近のモバイルディスプレイは、USB Type-C端子を備えており、USB Type-C to USB Type-Cケーブル(ただし、映像データをやり取りできるDisplayPort Alternate Modeに対応したものに限る)1本で、ノートPCのディスプレイを拡張可能だ。

一般的な液晶ディスプレイだと、PCに接続する際はHDMIなどの映像出力用ケーブルと電源ケーブル、さらには音声出力用のケーブルを接続したり、これらのケーブルがゴチャゴチャしたりと何かと手間だったが、モバイルディスプレイの場合はケーブル1本でOKだ。

ノートPCを開いてをUSB Type-Cケーブルに接続するだけで仕事の準備は完了するし、仕事を終えるときもノートPCを閉じてケーブルを抜くだけでいい。

例えダイニングテーブルで仕事をしていたとしても、片付けが1分もかからない。テイクアウトの弁当でも、デリバリーのピザでも、出前のソバでも、食事の用意ができたらすぐにしまえるのだ。逆に、時間ギリギリまで仕事ができるというのは考えものではあるのだが……。

関連記事

今使える、今後も使えるモバイルディスプレイ選びのポイント

モバイルディスプレイは、据え置き型で主流の21.5型〜24型クラスのディスプレイと比べて画面が小さい、ということにちゅうちょする人がいるかもしれない。

確かに画面サイズは小さくなるが、単純に表示領域が増えて情報量が倍になる。ノートPC単体より、はるかに作業効率が上がるのは、火を見るより明らかだ。何より、モバイルディスプレイをたたんで本棚にしまったり、引き出しに入れたりと、未使用時の置き場所に悩まなくて済むのがいい。リラックスしているときにうっかりPCやディスプレイを目にして、イヤな仕事のことを思い出さなくて済むのも大きい。

とはいえ、モバイルディスプレイの選択肢が増えてきた今、製品選びのポイントは何があるだろうか。

1つは、設置が簡単に行えることだ。手持ちのノートPCがUSB Type-C(USB 3.1 Gen1)端子を搭載しており、DisplayPort Alternate Modeに対応しているのであれば、USB Type-Cケーブル1本で接続できるものがいいだろう。実感を込めて書くが、本当に、ケーブル1本で済むというのは楽なのだ。

別の選定ポイントとしては、サイズがある。ボディーが小さい方が、持ち歩くのに便利だろうと思って導入しても、いざ使ってみると画面の小ささに閉口してしまったりする。せっかく買っても使わなくなってしまってはもったいない。15.6型が売れ筋だと前述したが、売れるのにはワケがある。やはり、使いやすいのだ。

ギリギリ持ち歩ける重量で、小さすぎず大きすぎない絶妙のバランスがそこにはある。15.6型でも、カバー込みで900g程度のスリムタイプのものが出回っているので、そのようなものを選ぶといいだろう。ただし、カバー込みの重量なのか、モバイルディスプレイ単体での重量なのかをキチンと調べた上で購入したい。

一方の画面解像度だが、4K(3840×2160ピクセル)という響きに憧れを感じるお年頃だし、実際文字も滑らかに表示されるため「ぜひ4Kで!」と言いたいところだが、画面が“密”ということは、文字が小さくなるということでもある。顔を近づけて作業していては猫背になったせいで血行が悪くなって体調に悪影響を与えるし、何より目に悪そうだ。価格もフルHDに比べてグッと上がってしまう。

4Kの方が、表示できる情報量を増やせる、と考えるかもしれないが、結局は150%程度にスケーリングさせることになるし、何よりPC(特にGPU)のパワーを必要とするため、スペックの低いPCでは動作が緩慢になったり、冷却ファンの回転数が上がって耳障りなノイズが増えたりする可能性もある。

別の観点では、マルチタッチ操作に対応しているということを挙げたい。ノートPCがタッチ操作に対応していなくても、OSがWindows 10であれば、モバイルディスプレイをタッチして操作できるようになる。マルチタッチ操作に対応しているモバイルディスプレイであれば、マウスカーソルの移動もストレスにならない。ノートPC側にカーソルがあったとしても、モバイルディスプレイの任意の場所をタッチするだけでアクティブなウインドウを切り替えられるからだ。

さらに、サムスン電子の「Galaxy」シリーズの一部に採用されているDeX機能や、ファーウェイの「HUAWEI P40 Pro 5G」などのように、ディスプレイと接続することでPCのように使えるスマートフォンを持っているのであれば、スマホ同様にタッチ操作できるのは便利だと感じることだろう。

筆者が愛用しているユニークの「PROMETHEUS MONITOR 15.6 FHD」。本体単体では約600g、スタンド兼用カバーと合わせて約1kgと、多少重量はあるが、ケーブル1本で接続でき、10点マルチタッチ操作にも対応している。実売価格は4万4000円〜4万6000円前後だ

筆者が愛用しているユニークの「PROMETHEUS MONITOR 15.6 FHD」。本体単体では約600g、スタンド兼用カバーと合わせて約1kgと、多少重量はあるが、ケーブル1本で接続でき、10点マルチタッチ操作にも対応している。実売価格は4万4000円〜4万6000円前後だ快適なテレワーク in 自宅を実現させるのに、また、働き方改革がなお一層推進されるであろう将来の作業効率アップに向けて、これらの情報がお役に立てば幸いだ。

関連記事

関連リンク

"キッチン" - Google ニュース

August 05, 2020 at 10:00AM

https://ift.tt/3fv0h8I

キッチンの空きスペースでテレワーク! モバイルディスプレイのメリットと選び方 - ITmedia

"キッチン" - Google ニュース

https://ift.tt/2qhW58Y

Shoes Man Tutorial

Pos News Update

Meme Update

Korean Entertainment News

Japan News Update

Bagikan Berita Ini

0 Response to "キッチンの空きスペースでテレワーク! モバイルディスプレイのメリットと選び方 - ITmedia"

Post a Comment